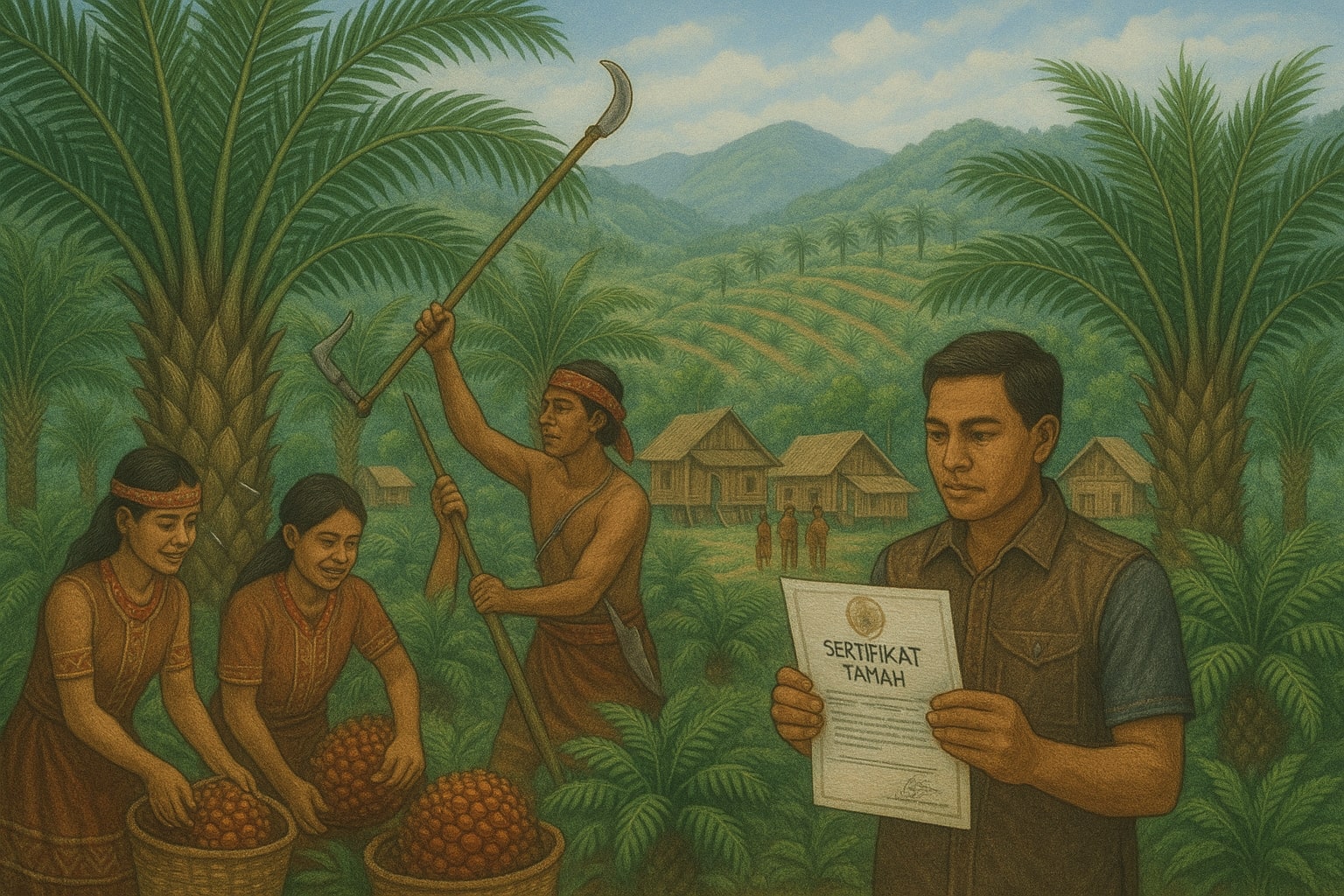

Sawit Berbasis Komunitas Adat: Model Kepemilikan Lahan yang Mengedepankan Keadilan Sosial

Sawit Berbasis Komunitas Adat: Model Kepemilikan Lahan yang Mengedepankan Keadilan Sosial--screenshot dari web.

KORANRM.ID - Mengangkat kisah komunitas adat yang mengelola sawit secara kolektif dan berkelanjutan. Dalam lekuk-lekuk hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, ada cerita-cerita tentang komunitas adat yang mengelola lahan sawit bukan sekadar sebagai sumber penghidupan, melainkan juga sebagai penjaga warisan budaya dan pelaku utama keadilan sosial. Model sawit berbasis komunitas adat ini tumbuh dari akar tradisi yang kokoh, di mana kepemilikan lahan dan pemanfaatannya dijalankan secara kolektif dengan semangat keberlanjutan dan kesetaraan. Di tengah arus globalisasi dan industri sawit yang sering kali didominasi korporasi besar, kisah ini menawarkan paradigma baru tentang bagaimana sawit dapat menjadi alat pemberdayaan sosial sekaligus pelestarian alam.

Perjalanan komunitas adat mengelola sawit secara kolektif ini berawal dari kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan atas tanah leluhur yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan mereka. Di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, masyarakat adat Dayak dan Batak telah lama mempraktikkan sistem pengelolaan tanah yang berbeda dengan pola kepemilikan pribadi yang umum dikenal. Mereka menempatkan hutan dan lahan sebagai milik bersama, di mana hak dan kewajiban atas lahan dibagi secara adil dan dijalankan secara gotong royong. Ketika sawit mulai diperkenalkan sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, komunitas adat ini mampu memadukan pengetahuan tradisional dengan praktik pertanian modern untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Peran komunitas adat dalam pengelolaan sawit menjadi semakin vital terutama di dekade terakhir, ketika tekanan atas lahan oleh perusahaan besar semakin meningkat. Kepemilikan kolektif yang dimiliki masyarakat adat menawarkan kekuatan negosiasi yang berbeda, karena tidak hanya berdasar pada hak individu tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian alam dan sosial. Pendekatan ini memberi mereka posisi tawar yang kuat dalam berbagai proses perizinan dan negosiasi dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Sebuah studi oleh World Resources Institute pada 2021 mencatat bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat atas lahan sawit mampu menurunkan tingkat konflik agraria dan meningkatkan praktik keberlanjutan di kawasan tersebut.

Kisah nyata tentang keberhasilan model ini dapat ditemukan di Desa Tumbang Malahoi, Kalimantan Tengah, di mana komunitas Dayak mengelola perkebunan sawit seluas lebih dari 500 hektar secara bersama-sama. Dimulai pada tahun 2015, inisiatif ini berawal dari dorongan kelompok pemuda adat yang ingin memperkuat ekonomi desa tanpa harus menjual tanah kepada perusahaan asing. Mereka membentuk koperasi yang mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari pembibitan, pemeliharaan tanaman, hingga pengolahan hasil panen. Pendapatan yang diperoleh kemudian dibagi secara transparan dan digunakan untuk membiayai program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan praktik agroforestri yang ramah lingkungan.

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sawit berbasis komunitas adat. Dengan pengetahuan mendalam tentang ekosistem hutan, masyarakat mampu mengatur pola tanam yang tidak merusak tanah maupun habitat alami. Mereka menggunakan teknik tumpangsari, memadukan tanaman sawit dengan jenis tanaman lokal yang dapat memperbaiki kesuburan tanah dan memberikan habitat bagi satwa liar. Selain itu, pemanfaatan pupuk organik dan pengendalian hama secara alami menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Pendekatan ini berbeda jauh dengan model perkebunan sawit besar yang cenderung mengedepankan intensifikasi dan monokultur yang sering kali menyebabkan degradasi lingkungan.

Di balik keberhasilan pengelolaan sawit kolektif, tantangan sosial dan politik tetap membayangi. Masyarakat adat sering menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya akses ke modal, teknologi, dan pasar yang adil. Pemerintah daerah dan nasional memainkan peran krusial dalam mendukung model ini melalui regulasi yang mengakui hak ulayat dan menyediakan insentif bagi praktik pertanian berkelanjutan. Pada 2022, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan yang lebih memudahkan sertifikasi tanah adat dan akses pembiayaan bagi koperasi petani sawit komunitas, sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat inklusivitas sosial dan kelestarian lingkungan. Dukungan ini membuka peluang baru bagi komunitas adat untuk mengembangkan skala usaha yang lebih besar tanpa harus kehilangan identitas dan kedaulatan atas tanah mereka.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan universitas turut memperkuat kapasitas komunitas dalam pengelolaan sawit berbasis pengetahuan. Pelatihan mengenai teknik agronomi modern, pengelolaan keuangan koperasi, hingga pemasaran hasil panen dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa komunitas dapat bersaing di pasar global. Pendampingan ini juga mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi pondasi keberhasilan model ini. Hal ini membuktikan bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan dan tradisi bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi resep ampuh dalam membangun sistem produksi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Kisah sawit berbasis komunitas adat tidak hanya menawarkan alternatif model kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap marginalisasi dan eksklusi sosial yang selama ini dialami oleh masyarakat adat. Dengan memegang kendali atas lahan dan hasil produksinya secara kolektif, mereka tidak hanya menjaga mata pencaharian tetapi juga memperkuat struktur sosial yang inklusif dan demokratis. Ini menjadikan sawit bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen pemberdayaan yang mampu mengangkat harkat dan martabat komunitas adat di tengah kompleksitas dinamika agraria nasional.

Dalam skala yang lebih luas, keberhasilan model ini membuka ruang dialog baru dalam kebijakan agraria nasional dan internasional. Pengakuan terhadap hak ulayat dan model pengelolaan kolektif menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk menjadikan sawit berbasis komunitas adat sebagai standar baru dalam pengelolaan perkebunan sawit. Dengan demikian, sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional tetapi juga wadah pelestarian budaya dan lingkungan yang lestari.

Masa depan sawit di Indonesia berpotensi cerah jika model berbasis komunitas adat ini terus dikembangkan dan didukung oleh berbagai pihak. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keadilan sosial dan kelestarian ekologis merupakan jalan yang tepat untuk mewujudkan industri sawit yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan. Sebuah narasi baru yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan, di mana sawit tumbuh dan berkembang tidak hanya di atas tanah, tetapi juga di hati masyarakatnya.