Kelapa Sawit dan Carbon Credit: Ladang Hijau Bernilai Ekonomi Baru?

Kelapa Sawit dan Carbon Credit: Ladang Hijau Bernilai Ekonomi Baru?--screenshot dari web.

KORANRM.ID - Membahas potensi kebun sawit sebagai penyerap karbon yang bisa dijual di pasar karbon global.

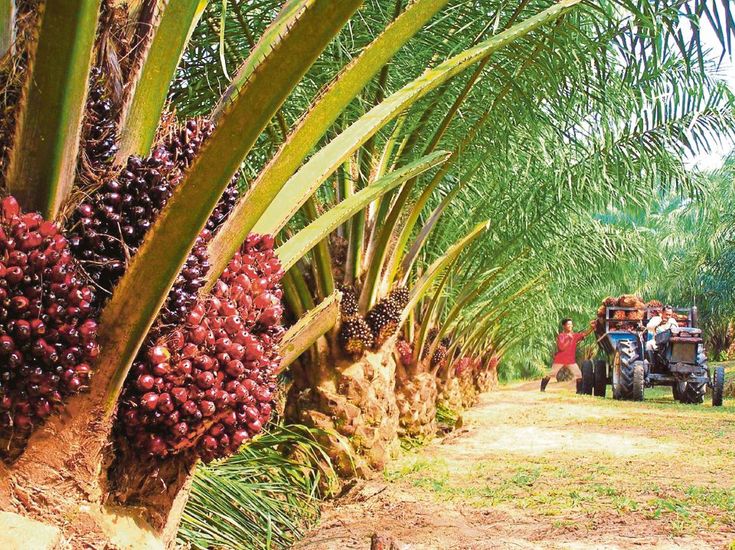

Di tengah ketidakpastian iklim global, ketika suhu bumi terus merangkak naik dan emisi karbon menjadi sorotan utama dalam setiap pertemuan antarbangsa, sebuah ironi muncul dari belantara tropis di Nusantara. Perkebunan kelapa sawit—selama ini disorot karena kontribusinya terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan—kini mulai dilirik dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi semata sebagai sumber kontroversi, melainkan sebagai peluang dalam perekonomian hijau: penyerap karbon potensial yang bisa dimonetisasi melalui mekanisme carbon credit.

Ide ini mungkin terdengar ganjil bagi sebagian pihak, terutama bagi mereka yang terbiasa memandang kelapa sawit sebagai simbol eksploitasi. Namun dinamika global telah berubah. Ketika dunia mencari segala cara untuk mengimbangi emisi, apapun yang mampu menyerap karbon kini menjadi aset berharga. Inilah titik tolak mengapa para peneliti, investor, dan pembuat kebijakan mulai mengarahkan perhatian ke tanaman yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekspor agrikultur Indonesia.

Kelapa sawit, sebagai tanaman dengan siklus panen panjang dan tutupan vegetasi rapat, memiliki kemampuan menyerap karbon yang tidak bisa diabaikan. Dalam satu hektar kebun sawit dewasa, rata-rata dapat diserap sekitar 50 hingga 60 ton karbon dioksida per tahun, tergantung pada kondisi lahan, usia tanaman, dan praktik agronomi yang diterapkan. Jumlah ini memang lebih rendah dibandingkan hutan tropis primer, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan lahan pertanian konvensional yang terbuka atau tanaman musiman.

BACA JUGA:Peran Sawit dalam Isu Perubahan Iklim, Antara Ancaman dan Peluang

Dalam skema carbon credit, setiap ton karbon yang berhasil dicegah dari terlepas ke atmosfer atau diserap kembali dari udara dapat dikonversi menjadi satu satuan kredit karbon. Kredit ini bisa diperjualbelikan dalam pasar karbon, baik sukarela maupun wajib. Nilainya fluktuatif, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan signifikan, menyentuh kisaran US$20 hingga US$100 per ton, tergantung validitas dan skema akreditasi yang digunakan.

Langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan potensi ini mulai dilakukan oleh sejumlah pihak di dalam negeri. Di provinsi Kalimantan Tengah, salah satu perusahaan agribisnis besar menggandeng lembaga verifikasi internasional untuk melakukan penghitungan emisi dan serapan karbon secara terukur di area kebun mereka yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Proyek percontohan ini difokuskan pada kebun sawit yang dikelola dengan pendekatan agroforestry, yakni integrasi antara sawit dengan pohon keras lokal yang memperkaya struktur ekosistem dan meningkatkan kapasitas serapan karbon.

Lebih jauh, beberapa koperasi petani sawit rakyat di Riau dan Sumatera Selatan juga mulai menunjukkan minat terhadap inisiatif serupa. Dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat dan platform teknologi berbasis satelit, mereka berupaya memetakan kebun-kebun yang memenuhi kriteria "carbon positive"—artinya mampu menyerap lebih banyak karbon dibanding emisi yang ditimbulkan dari praktik budidayanya. Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ke arah praktik agrikultur yang lebih ramah lingkungan.

Namun, jalan menuju realisasi potensi ini tidak sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah verifikasi dan akreditasi. Untuk dapat diakui dalam pasar karbon global, proyek harus melalui proses validasi yang ketat dari lembaga independen dan memenuhi standar internasional seperti Verra atau Gold Standard. Proses ini memerlukan waktu, biaya, dan kapasitas teknis yang tidak kecil—tantangan yang berat bagi petani kecil atau entitas lokal dengan sumber daya terbatas.

Di sinilah pentingnya dukungan dari sektor publik dan swasta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya telah menyusun kerangka regulasi untuk perdagangan karbon, termasuk mekanisme registrasi proyek dan distribusi manfaat. Namun, harmonisasi kebijakan lintas sektor, termasuk di bidang pertanian dan energi, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Demikian pula peran swasta, khususnya perusahaan besar yang dapat menjadi jangkar (anchor) dalam skema agregasi kredit karbon dari kebun-kebun petani sekitar mereka.

Penggunaan teknologi menjadi kunci penting untuk menjembatani celah ini. Saat ini sejumlah startup lingkungan dan platform berbasis blockchain tengah mengembangkan sistem yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan emisi dan serapan karbon dari lahan pertanian, termasuk kelapa sawit. Dengan sistem ini, petani dapat memverifikasi data secara digital dan memperoleh kredit karbon langsung ke dompet digital mereka, menciptakan insentif ekonomi yang cepat dan terukur.

Lebih dari sekadar instrumen finansial, carbon credit pada dasarnya adalah bentuk pengakuan atas jasa lingkungan. Jika selama ini jasa tersebut dianggap gratis dan tak bernilai, kini mulai diukur dan dihargai. Dalam konteks kelapa sawit, ini menjadi peluang langka untuk memperbaiki citra industri yang selama ini dicurigai sebagai perusak alam. Namun, semua ini mensyaratkan satu hal utama: komitmen terhadap keberlanjutan.

Kebun sawit yang dikelola secara monokultur intensif tanpa memedulikan konservasi jelas tidak akan memenuhi syarat dalam skema ini. Sebaliknya, hanya kebun yang menerapkan prinsip konservasi tanah, menjaga tutupan vegetasi alami, menghindari pembukaan lahan gambut atau pembakaran, serta menerapkan praktik budidaya rendah emisi yang akan dapat mengakses nilai ekonomi dari jasa penyerapan karbon. Artinya, insentif karbon dapat menjadi motor pendorong perubahan menuju praktik yang lebih ekologis.

Potensi ini juga relevan dalam konteks geopolitik dan diplomasi iklim. Indonesia sebagai negara tropis yang luas dengan sektor agrikultur yang dominan memiliki posisi strategis dalam peta negosiasi karbon global. Dengan memanfaatkan kebun sawit sebagai bagian dari solusi, bukan masalah, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, tetapi bisa berjalan beriringan.

BACA JUGA:Apakah Pohon Sawit Dapat Menyumbangkan Oksigen untuk Bumi?

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Standardisasi metodologi pengukuran karbon, pembentukan lembaga akreditasi nasional yang kredibel, peningkatan kapasitas teknis di tingkat akar rumput, serta edukasi luas bagi petani dan pelaku industri menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kredit karbon berbasis sawit. Namun semangat kolaborasi yang mulai tumbuh antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil memberikan harapan bahwa jalan ini bukan sekadar angan.

Ketika dunia bergerak menuju ekonomi hijau, kelapa sawit—dengan segala kompleksitas dan potensinya—berdiri di titik persimpangan. Apakah ia akan tetap menjadi kambing hitam atau justru berubah menjadi pionir dalam transformasi keberlanjutan, sangat tergantung pada bagaimana semua pihak memanfaatkan peluang ini. Di tengah krisis iklim, ladang sawit yang menghijau bisa saja menjadi ladang emas baru. Bukan karena minyak yang dihasilkan, tetapi karena udara bersih yang diam-diam diselamatkan.